- المواضيع

-

المواضيع

طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.

طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين

استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني

تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط

-

- التحليلات

-

التحليلات

تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.

رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.

تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.

تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.

تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.

مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.

مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.

سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.

متميز

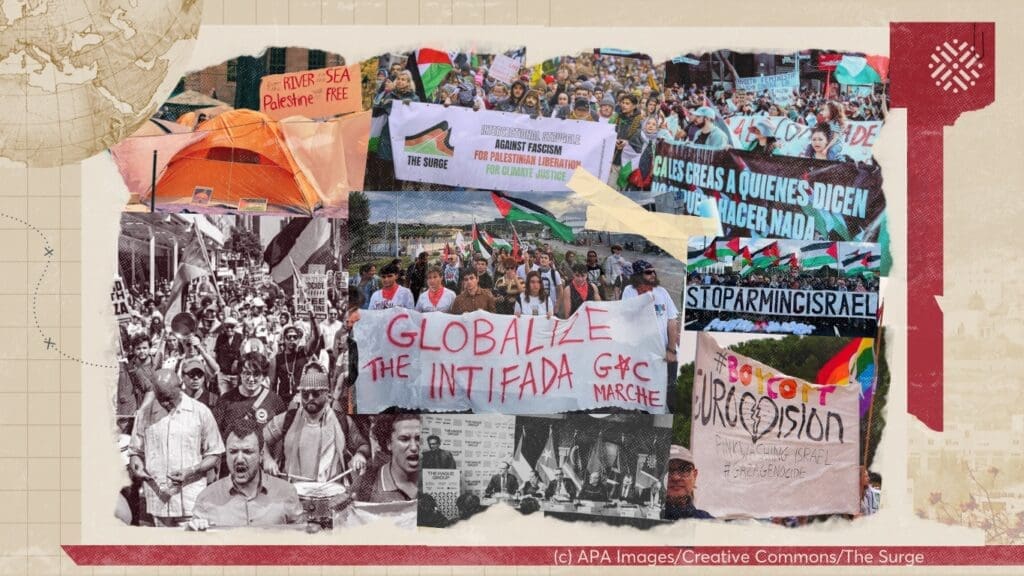

أحدثت الصحوة العالمية التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قطيعة في الكيفية التي يُفهم بها واقع فلسطين عالميًّا. فقد كشفت إبادة غزة عن أن العنف الإسرائيلي واسع النطاق ليس استثنائيًّا ولا ردَّ فعل طارئًا، بل هو عنصر تأسيسي في المشروع الصهيوني. وما كان يُقدَّم سابقًا بوصفه "صراعًا" ينبغي إدارته، بات يُعترف به على نطاق واسع كنظام هيمنة يجب تفكيكه. وقد دشَّن ذلك تحوُّلًا بعيدًا عن اللغة التكنوقراطية لعمليات السلام، نحو مواجهة صادقة مع الحقائق البنيوية التي سمَّاها الفلسطينيون منذ زمن طويل: الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، والنكبة المستمرة. ويجادل هذا التعليق بأن الحملة الإسرائيلية الإبادية في غزة أعادت تشكيل الوعي العالمي على نحوٍ راديكالي. فحين تسير الحشود في عواصم العالم مطالبةً بتحرير فلسطين، فإنها تُفصح في الوقت نفسه عن مطالب بإلغاء الرأسمالية العنصرية، والأنظمة الاستخراجية، والظلم المُناخي، وكل أشكال الفاشية المعاصرة. وفي هذه اللحظة من الوضوح الراديكالي، تصبح فلسطين عدسةً تُكشَف من خلالها البنية العميقة للهيمنة العالمية، ومنها تتبلور آفاق جديدة للحرية الجماعية. طارق بقعوني· 21 ديسمبر 2025استخدمت الإمبراطوريات الأوروبية الإرساليات المسيحية لإضفاء الشرعية على غزواتها في إفريقيا وخدمة مصالحها الإمبريالية، ما أسَّس لظهور شكل سياسي من الصهيونية المسيحية. وقد اضطلع الإنجيليون البريطانيون بدور محوري في تحويل الصهيونية المسيحية من معتقد لاهوتي إلى أداة للإستراتيجية الإمبريالية، عبر الترويج لإعادة توطين اليهود في فلسطين بوصفه وسيلة لتعزيز النفوذ البريطاني. ولا يزال هذا التزاوج بين الأيديولوجيا الدينية والطموح الإمبريالي قائمًا في الحركات المعاصرة للصهيونية المسيحية، التي تُقدِّم إسرائيل على أنها تحقُّق للنبوءات التوراتية، وتُعيد تأطير الوجود الفلسطيني باعتباره عقبة أمام نظام مُقدَّر إلهيًّا. يسلَّط هذا الموجز السياساتي الضوء على سبل ترسُّخ هذه السرديات وآثارها في السياسات العامة داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك جنوب إفريقيا. وفي هذا السياق، يعتمد النظام الإسرائيلي بشكل متزايد على شبكات الصهيونية المسيحية بهدف إضعاف التضامن التاريخي مع الشعب الفلسطيني وتعبئة الدعم للاحتلال.

طارق بقعوني· 21 ديسمبر 2025استخدمت الإمبراطوريات الأوروبية الإرساليات المسيحية لإضفاء الشرعية على غزواتها في إفريقيا وخدمة مصالحها الإمبريالية، ما أسَّس لظهور شكل سياسي من الصهيونية المسيحية. وقد اضطلع الإنجيليون البريطانيون بدور محوري في تحويل الصهيونية المسيحية من معتقد لاهوتي إلى أداة للإستراتيجية الإمبريالية، عبر الترويج لإعادة توطين اليهود في فلسطين بوصفه وسيلة لتعزيز النفوذ البريطاني. ولا يزال هذا التزاوج بين الأيديولوجيا الدينية والطموح الإمبريالي قائمًا في الحركات المعاصرة للصهيونية المسيحية، التي تُقدِّم إسرائيل على أنها تحقُّق للنبوءات التوراتية، وتُعيد تأطير الوجود الفلسطيني باعتباره عقبة أمام نظام مُقدَّر إلهيًّا. يسلَّط هذا الموجز السياساتي الضوء على سبل ترسُّخ هذه السرديات وآثارها في السياسات العامة داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك جنوب إفريقيا. وفي هذا السياق، يعتمد النظام الإسرائيلي بشكل متزايد على شبكات الصهيونية المسيحية بهدف إضعاف التضامن التاريخي مع الشعب الفلسطيني وتعبئة الدعم للاحتلال. فتحي نمر· 07 ديسمبر 2025في مختبر السياسات هذا، نستضيف الأستاذتين مروة فطافطة وإسلام الخطيب، وبمشاركة الميسر فتحي نمر، في جلسة تحليلية تبحث في استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قمع وابادة الشعب الفلسطيني.

فتحي نمر· 07 ديسمبر 2025في مختبر السياسات هذا، نستضيف الأستاذتين مروة فطافطة وإسلام الخطيب، وبمشاركة الميسر فتحي نمر، في جلسة تحليلية تبحث في استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قمع وابادة الشعب الفلسطيني.

-

- الموارد

- الإعلام والتواصل

- أعضاء الشبكة

غير صالحة للعيش: مواجهة الأطر الاستعمارية لمحو غزة

مقدمة

يقع محو الشعوب الأصلية في صميم السرديات الاستيطانية الاستعمارية، إذ تعتمد هذه السرديات على إنكار وجود الجغرافيات والمجتمعات والتاريخ لتبرير تهجير السكان الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم، ولم يزِغ المشروع الصهيوني عن هذا النهج. فمن الأساطير التي قام عليها زعمُه أنه “أحيا الصحراء”، وأن المستوطنين الأوائل أسسوا درَّة تاجه، تل أبيب، من كثبان رملية قاحلة وخلاء مُقفرٍ غير صالحٍ للسكن. تطمس هذه الرواية حقيقةَ أن تل أبيب أُنشئت بدايةً على مشارف مدينة يافا الفلسطينية المزدهرة والعامرة بالحياة الثقافية، المشهورة بتجارة البرتقال الرائجة. أمّا اختيار وصف “الكثبان الرملية”، فيوحي بالخلاء ويُخفي الحياة الزراعية والاجتماعية النابضة التي كانت مزدهرة في المنطقة. وقد أسهمت هذه الرواية التي صوَّرت الأرض وكأنها لم تكن صالحة للعيش حتى مجيء المستوطنين في تبرير سلبها والتغول الاستعماري فيها. وقد تسارعت هذه العملية في أعقاب 1948، حين ضمت تل أبيب أراضي القرى الفلسطينية المطهَّرة عرقيًّا، بما فيها صميل وسَلَمة والشيخ مُوَنِّس وأبو كبير، لتمتد في نهاية المطاف إلى مدينة يافا.

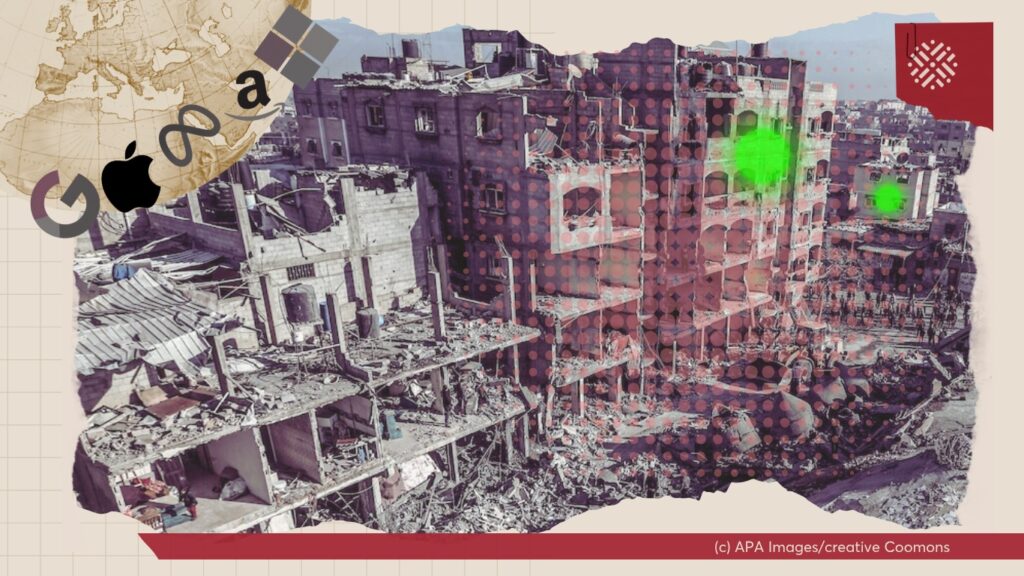

إن هذا الخطاب الاستعماري الاستيطاني نفسه هو ما يغذي الحرب الإبادية المستمرة على غزة، إذ يُعاد تأطير الدمار من خلال رواية “عدم صلاحية القطاع للعيش،” التي تصوِّر غزة كأنقاض، وهي رواية بعيدة عن الحياد. يرى هذا التعقيب أن مصطلح “غير صالح للعيش” مصطلحٌ مشحون سياسيًّا يعفي الجاني من المسؤولية، ويُعيد إنتاج المحو الاستعماري، ويشكِّل السياسات والتصورات العامة بطرق تؤثر في حياة الفلسطينيين ومستقبلهم تأثيرًا عميقًا. ويتناول التعقيب جذورَ هذا الخطاب ووظيفته وتبعاته في إطار المنطق الأوسع للاستعمار الاستيطاني. ويدعو في خاتمته إلى تحوُّل جذري في اللغة، من روايات تتستر على العنف إلى روايات تُثبِّت الوجود الفلسطيني وتاريخه وحقه في السيادة.

حجة المحو: من “الأرض المباحة” إلى “أرض غير صالحة للعيش”

كان لمفهوم “الأرض المباحة” (terra nullius) -أي الأرض المصوَّرة على أنها خالية وبلا مُلّاك- دورٌ أساسي في تشكيل الأيديولوجية الاستعمارية المحرِّكة للصهيونية المسيحية البريطانية في القرن التاسع عشر. ففي عام 1840، نشرت القوات البحرية البريطانية البواخرالحربية لأول مرة على شواطئ فلسطين، وفي غضون ثلاثة أيام سقطت مدينة عكا الحصينة -التي هزمت نابليون- بعد قصف عنيف على يد قوات البحرية البريطانية. ولما صارت المدينة ركامًا، ظهر خطاب استعماري قدَّم الدمار المادي كدليلٍ على غياب أهلها، وخلط بين الحطام والفراغ السكاني، من أجل تبرير مطالبته بأرض اُدُّعي أنها خالية.

يحجبُ مفهوم 'عدم صلاحية غزة للعيش' مسؤولية الجناة ويخدم الروايات الاستعمارية، إذ يُصوِّر غزة وكأنها لم تُدمَّر عمدًا، وإنما كأرضٍ خالية بطبيعتها وغير صالحة لحياة البشر تنتظر المحو أو الاستبدال Share on Xتبنّت الحركة الصهيونية ذلك النهج الاستعماري البريطاني من أجل طمس وجود السكان الأصليين في فلسطين، وإنكار حقوقهم وآمالهم. وكما يوثِّق رشيد الخالدي، برَزَ هذا جليًّا في ردِّ ثيودور هرتسل عام 1899 على رسالة الباحث الفلسطيني يوسف ضياء الخالدي، الذي أنذرَ بأنّ أهل فلسطين لن يقبلوا التهجير من أرضهم. فقابله هرتسل بردٍّ تجاهل كليًّا وكالة السكان الأصليين وتجذّرهم وحضورهم الدائم في الأرض، في تجلٍّ واضح للفكر الصهيوني الذي ينكر الفلسطينيين ويسعى إلى محو وجودهم.

وقصفت القوات البريطانية في 1917، إبَّان الحرب العالمية الأولى، مدينةَ غزة التي كانت أحد الحصون الساحلية الفلسطينية، وتركتها مدمَّرة بشدة وخاليةً من سكانها ومنهكةً ماديًّا، حيث دُمِّر أكثر من ثلث مباني المدينة بينما فقدت مبانٍ كثيرة مقوماتها الأساسية من أسقف وأبواب ونوافذ. عاد سكان غزة الفلسطينيون بعد القصف إلى ما تبقَّى من منازلهم، واحتموا بما نجا من الدمار. ومع ذلك، أعلن المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل رسميًّا أن المدينة غير صالحة للسكن. وبالمقارنة مع المناظر المدمَّرة في فرنسا وبلجيكا إبَّان الحرب، اقترح صموئيل خطة لإعادة الإعمار، بينما أوصت وزارة الخارجية البريطانية بالتواصل مع الاتحاد الصهيوني لتمويل عملية إعادة بناء المدينة. ورغم أن الفكرة لم تنفذ، فإن مجرد طرحها عكس النهج البريطاني الأشمل المتمثل في ترسيخ وجود الاستيطان الصهيوني في فلسطين على أرض الواقع. وكشفَ أيضًا عن استغلال جهود “الإغاثة الإنسانية” بعد الحرب، لتحقيق الأطماع الاستعمارية حين بات تعافي غزة وسيلةً تخدم المصالح الإمبريالية. وفي نهاية المطاف، أُعيد إعمار غزة بأيدي سكانها الأصليين. وعقب نكبة 1948، صارت غزة ملاذًا للفلسطينيين الذين طُردوا من مناطق أخرى من فلسطين التاريخية، ما عمَّق دورها كأرض النزوح والاحتواء.

دور الأمم المتحدة في تأطير عدم صلاحية غزة للسكن

عاد مفهوم عدم صلاحية غزة للعيش إلى الواجهة عام 2012، عندما حذَّر فريق الأمم المتحدة القُطْري في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن القطاع سيصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 ما لم تحدث تدخلات عاجلة ومستدامة. وفي 2015، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تحذيرًا مشابهًا، متوقِّعًا أن تصبح غزة غير صالحة للعيش في غضون خمس سنوات. لاحقًا، ترددت أصداء تلك التحذيرات في أوساط قطاع الإغاثة والتنمية، وأُطِّرت على أنها نذير سوء وخطر، ولكنها بدت حتميّةً في الوقت نفسه.

استندت تحذيرات هيئات الأمم المتحدة إلى مؤشراتٍ ملموسة، مثل انهيار البنية التحتية وتلوث المياه والاكتظاظ السكاني واستشراء البطالة. ورغم تصوير الأمر ككارثة إنسانية، فإنها في الواقع أزمةٌ افتعلتها السياسات الإسرائيلية بعناية. فمنذ عام 2007، أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والذي يُعدُّ عقابًا جماعيًّا، إلى تدمير اقتصادها وإعاقة تعافيها، بينما أسفرت الهجمات العسكرية المتتالية عن تدمير مزيدٍ من البنية التحتية الأساسية. غير أن خطاب “عدم صلاحية غزة للعيش” نجحَ في نزع الطابع السياسي عن دمار القطاع من خلال التستر على سببه الرئيسي المتمثل في الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وكما مفهوم “الأرض المباحة”، يحجبُ مفهوم “عدم صلاحية غزة للعيش” مسؤولية الجناة ويخدم الروايات الاستعمارية، إذ يُصوِّر غزة وكأنها لم تُدمَّر عمدًا، وإنما كأرضٍ خالية بطبيعتها وغير صالحة لحياة البشر تنتظر المحو أو الاستبدال. وهكذا، فإن توقعات الأمم المتحدة، بغض النظر عن حسن نيتها، قد ردَّدت أصداء المنطق الاستيطاني الاستعماري الذي يصوّر سلب الفلسطينيين أرضهم كأمرٍ حتمي، لا كواقعٍ استعماري فُرض عليهم.

يعكس هذا الخطاب أيضًا وصف إدوارد سعيد الشهير: الصناعة الاستعمارية “للجغرافيا المتخيلة“، التي اعتبرها سعيد ممارسة إمبريالية تُجرِّد المجتمعات من الوكالة والإنسانية لشرعنة السيطرة عليها. واليوم، يتجلى ذلك في تصوير غزة كأنها “أنقاض” لا وطن، وكأنها مشكلة يجب إدارتها لا مجتمع حي. يسهم هذا التصوير في طمس الإرادة السياسية والمقاومة لدى الفلسطينيين، إذ يُعيد تقديمهم كضحايا مستسلمين ينتظرون الإنقاذ، لا كشعب يخوض نضالًا تحرريًّا طويلًا ضد الاستعمار.

استحالة العيش: مشروع إسرائيلي متعمَّد

يوضح مفهوم “سياسات الموت”(necropolitcs) عند أشيل مبيمبي كيف يمارس النظام الإسرائيلي سيطرته على غزة من خلال هندسة استحالة العيش. تتجاوز “سياسات الموت” تلك مجرد تقرير من يعيش ومن يموت؛ فهي تتعلق بتشكيل ظروف تُجبر جماعاتٍ معينة على العيش في بيئاتٍ غير صالحة للعيش. بمفردات سلطة الموت والحياة تلك، يتجلى الأمر كمنحدر عنيف يبدأ بخلق ظروف مُهينة تُتلف الحياة تدريجيًّا، وينتهي عند النقطة التي يصبح فيها البقاء ذاته مستحيلًا؛ منحدر تعيشه غزة يوميًّا، فقد أصبحت غزة ما يسميه مبيمبي “عالم الموت”، حيث تُنتزع مقومات البقاء من الحياة اليومية بشكل منهجي. ويتحقق ذلك من خلال السياسات الإسرائيلية التي تقوِّض الأسس الضرورية للحياة، بما في ذلك التدمير المتكرر لشبكات المياه والمستشفيات والمدارس والمنازل، إلى جانب العرقلة المتعمدة لعمليات إعادة الإعمار. داخل سياق “سياسات الموت” تحديدًا، يكتسب مفهوم “عدم الصلاحية للعيش” قوته.

يواصل الفلسطينيون تطبيقَ ممارساتِ صمودٍ تبرهن على أن غزة ليست 'غير صالحة للعيش'، بل هي مكان يمكن استصلاحه مجددًا للحياة بفضل مثابرة أهلها. Share on Xما إن تُصوَّر غزة على أنها غير صالحة للعيش أو غير صالحة للسكن، حتى يتحوّل الاهتمام من مسؤولية النظام الإسرائيلي إلى المساعدات والإغاثة الإنسانية الدولية. فضلًا عن ذلك، فإن هذا التأطير يخلق منطقًا يعيد إنتاج نفسه: إذ إن المساعدات تُبقي الحياة ممكنة فقط داخل الهياكل التي أقامتها إسرائيل لإنتاج الموت وانعدام صلاحية العيش. وبهذه الطريقة، تندمج المساعدات الإنسانية في آليات سيطرة سلطة الموت والحياة نفسها، لتمنح هدنة مؤقتة بينما تحافظ على سلامة النظام الاستعماري وتُبقي منفِّذيه بلا عقاب. واليوم، وبينما تتواصل الإبادة الجماعية، انقلبت محطّات المساعدات نفسها إلى فِخاخٍ للموت، في حبكة شريرة تُحوِّل مواقع النجاة إلى مقاتل مفتوحة.

علاوة على هذا، فإن إطار “عدم الصلاحية للعيش” يشجِّع على تثبيط همة المانحين وتثبيط الانخراط الدولي المستمر، ويفتح الباب أمام مقترحات نقل السكان أو التهجير القسري، وغالبًا ما يُقدَّم ذلك كله في إطار الحلول الإنسانية. كما أنه يقوِّض حق الفلسطينيين في البقاء في غزة وفي تقرير مصيرهم، وينشر اليأس. والأدهى من ذلك أنه يطمس جهودهم المستمرة لإعادة البناء والمقاومة وإرادة الحياة رغم التدمير الإبادي، ليعيد تصويرهم وكأنهم ضحايا سلبيون، وليسوا فاعلين سياسيين يقاومون ويكافحون من أجل البقاء. هذا التحوُّل الخطابي لا يقتصر على تشويه الواقع فحسب؛ وإنما يُرسِّخ المشروع الاستعماري الممتد الذي يهدف إلى طمس الإرادة الفلسطينية.

التحول نحو “إعادة صلاحية العيش”

لتفكيك المنطق الاستيطاني الاستعماري الكامن في خطاب “عدم الصلاحية للعيش”، لا بد من إعادة تأطير غزة فكريًّا وسياسيًّا. ويبدأ هذا التحوّل بمساءلة الهياكل والجهات المسؤولة عن تدميرها: النظام الإسرائيلي، والمؤسسات الدولية المتواطئة أو المتغافلة عن جرائم الإبادة. ويجب أن نؤكِّد أيضًا أن غزة ليست مكانًا ميؤوسًا منه، فغزةُ ساحةُ نضالٍ متواصل وإبداع وصمود جماعي. فحتى في ظل العنف الإبادي، يواصل الفلسطينيون بناء المنازل وزراعة الأرض وتعليم الأطفال وتأكيد حقهم في العيش بكرامة، وكلها ممارساتُ صمود تبرهن على أن غزة ليست “غير صالحة للعيش”، بل هي مكان يمكن استصلاحه مجددًا للحياة بفضل مثابرة أهلها.

إنّ مفهوم “إعادة صلاحية العيش” يُقدِّم بديلًا مهمًّا للروايات التي تتمحور حول الانهيار. فهو يسلِّط الضوء على الممارسات اليومية التي يستعيد الناس بها حياتهم ويواصلونها رغم التدمير الهيكلي. فالمبادرات الأخيرة، مثل إعادة استخدام الركام لبناء الملاجئ، واستخدام الحطام لوضع العلامات على الأراضي الزراعية، وإحياء الأعمال التجارية بالمواد المُستصلحة من الدمار، ليست دلائل على الصمود وحسب؛ بل هي ممارسات سياسية تقاوم المحو وتواجه السلبية المتأصِّلة في خطاب منظومة الإغاثة الإنسانية. وبهذا، تغدو إعادة صلاحية العيش ممارسةً ملموسة وإصلاحًا خطابيًّا في آن واحد؛ فهي تؤكِّد إمكانية العيش، حتى ضمن الأنظمة المصممة من أجل وأد الحياة.

التاريخ يُثبتُ أن المدن لا تبقى مدمَّرة إلى الأبد، وغزة خيرُ مثال على ذلك Share on Xإذن، إعادة صلاحية العيش ليست مسألة بقاء فحسب، بل تأكيدًا سياسيًّا يتصدى للهياكل التي تهدف إلى جعل غزة مكانًا غير صالح للسكن. لكن هذا التأكيد دائمًا ما تقوضه الأنظمة نفسها التي تزعم دعمها لغزة كي تتعافى. إنّ الإخفاق المتكرر في إعادة إعمار غزة عقب الهجمات العسكرية المتعاقبة لا يُعزى إلى العجز المحلي وإنما إلى نظام مساعداتٍ وحوكمة مختل مفروض عليها من الخارج. يؤدي المجتمع الدولي دورًا محوريًّا في تشكيل إطار إعمار مجزَّأ ومسيَّس، إطارٍ يقدِّم إغاثات مؤقتة على حساب التعافي طويل الأمد، ويُهمِّش الوكالة الفلسطينية بطريقة ممنهجة.

في المقابل، تعمل الأطراف الدولية، التي تدَّعي الحياد، ضمن إطارٍ إنساني يرسِّخ التبعية، ويعرقل التنمية المستدامة، ويتجاهل الأسباب الجذرية للتدمير. لذا فإن إعادة تأطير غزة من منظور إعادة صلاحية العيش ليست تحوُّلًا دلاليًّا وحسب، بل دعوةً إلى إحداث تحويل جذري في الظروف السياسية والمادية التي تحدِّد مستقبلها. وهي تقتضي وضع المعارف والحقوق والرؤى الفلسطينية في قلب المشهد، ورفض الأطر الانعزالية، والتعبئة من أجل العدالة والعودة وإنهاء الاستعمار. إن إعادة صلاحية العيش ليست ممكنة فحسب، بل هي ضرورة سياسية أساسية تتحدى نزع الملكية والإبادة وتؤكِّد الحياة.

إعادة الحياة من قلب الدمار

إن الاستمرار في وصف غزة بأنها غير صالحة للعيش يقوِّض الحقوق الفلسطينية الأساسية، بما فيها الحق في الوجود والبقاء والعودة وإعادة الإعمار. فهذا الوصف يوحي بحتمية ذلك الزعم وعدم إمكانية عكسه، رغم أن التاريخ والنظام البيئي كليهما أثبتا عكس ذلك في كل مرة. فحتى بعد القصف الذرِّي لهيروشيما، قاومت الطبيعة الروايات التي تنبأت بالفناء التام. وصارت عودة الحياة النباتية بعد أشهر قليلة من الانفجار النووي، ولا سيما تفتُّح شجيرات الدفلى ونجاة أشجار الجنكة، رمزًا قويًّا للتجدد.

تعدُّ المدن أيضًا كيانات تتمتع بقدرة استثنائية على الصمود، حيث يمكنها أن تتعافى من الحروب والكوارث وأحداث العنف الجماعي. فالتاريخ يُثبتُ أن المدن لا تبقى مدمَّرة إلى الأبد، وغزة خيرُ مثال على ذلك. ففي أعقاب دمار الحرب العالمية الأولى، أُعيد بناؤها تدريجيًّا لتندمج من جديد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. ورغم عقود من الاحتلال الإسرائيلي والحصار، ظلت غزة صامدة. هذه الحقيقة تقوِّض الادعاءات الحتمية والتشاؤمية بعدم صلاحية غزة للعيش، وتؤكِّد قدرة الإنسان الطبيعية على إعادة بناء الحياة من قلب الدمار.

وهكذا، لا ينبغي القبول بخطاب عدم صلاحية غزة للعيش كأمرٍ مُسلَّم به؛ بل يجب مقاومته وتبني مفهوم إعادة صلاحية العيش بدلًا منه، حيث إنه يؤكد إمكانية التعافي ويرسِّخُ الحقَّ الثابت في السكن والعيش بكرامة، وحق الفلسطينيين النازحين داخل غزة وخارجها في العودة إليها وإعمارها واستعادة حياتهم وفق إرادتهم.

عبدالرحمن كتانة

أحدث المنشورات

عالمٌ أكثر راديكاليةً بفعل الإبادة الجماعية في غزة

الصهيونية المسيحية في الجنوب العالمي: جنوب إفريقيا نموذجًا

الذكاء الاصطناعي والإبادة في غزة

نحن نبني شبكةً من أجل التحرير.

ونحن نعمل جاهدين، باعتبارنا المؤسسة الفكرية الفلسطينية العالمية الوحيدة، للاستجابة للتطورات السريعة المؤثرة في الفلسطينيين، بينما نحافظ على التزامنا بتسليط الضوء على القضايا التي قد يتم تجاهلها لولا تركيزنا عليها.