- المواضيع

-

المواضيع

طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.

طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين

استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني

تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط

-

- التحليلات

-

التحليلات

تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.

رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.

تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.

تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.

تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.

مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.

مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.

سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.

متميز

في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا. يارا هواري· 26 يونيو 2025في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.

يارا هواري· 26 يونيو 2025في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.

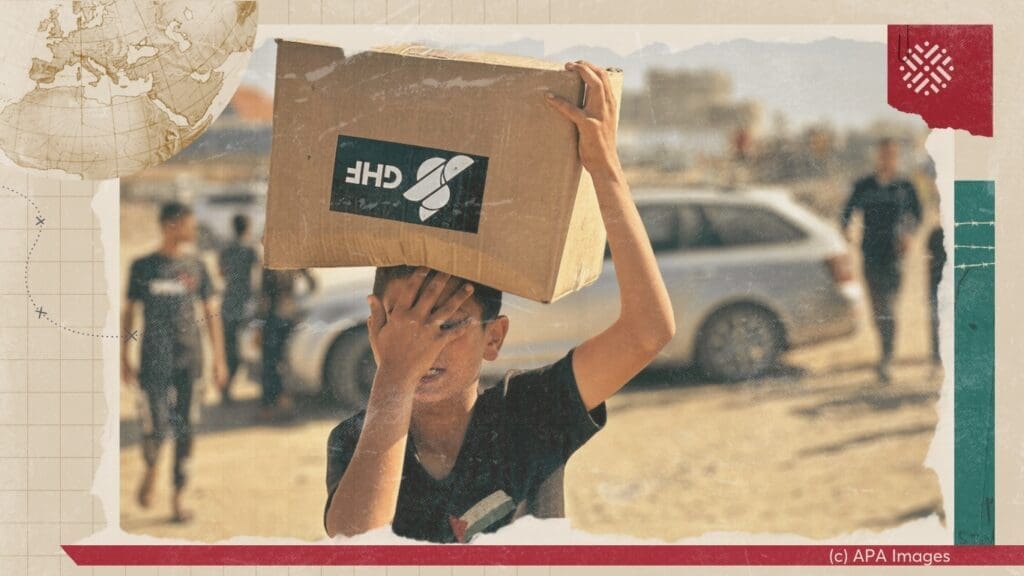

في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود.

في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود. صفاء جودة· 10 يونيو 2025

صفاء جودة· 10 يونيو 2025

-

- الموارد

- الإعلام والتواصل

- أعضاء الشبكة