في حال استمرار الوضع الراهن على حاله، من المتوقع أن يستمر تضرر قطاع التعليم من الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، بمعنى أنه إذا استمرت الظروف الحالية فمن غير المرجح أن يحقق الفلسطينيون تقدمًا في تحسين جودة قطاع التعليم. يتناول هذا التحليل قطاع التعليم في الضفة الغربية وغزة كما هو عليه للبحث في تداعيات استمرار الوضع الراهن.1

التمويل والأولويات

يذهب حوالي 15-18% من الموازنة الحكومية الفلسطينية كل عام لقطاع التعليم. يعتبر معدل الإنفاق على التعليم جيداً مقارنة بدول المنطقة ولكنه أقل بشكل ملحوظ من الموازنة المخصصة لقطاع الأمن والأجهزة الأمنية مثلاً. ولكن الجدير ذكره أن جل الإنفاق الحكومي على التعليم يتركز على الرواتب ولا يأخذ بالاعتبار ضرورة تطوير النظام والمحتوى والبيروقراطية نحو اللامركزية، كما أن الإنفاق يتركز على التعليم الأساسي وبالتالي فهو يستثني التعليم العالي مثلاً وأثره في خلق اقتصاد محلي مستدام. ومن المهم قراءة هذا الإنفاق في سياق الهرم السكاني وحقيقة أن المجتمع الفلسطيني يعتبر فتياً ويشكل الأطفال منه 44.2% (42% في الضفة الغربية و 47.5% في غزة).

تعاني الموازنة العامة من عجز سنوي يؤثر بشكل عام على القطاع العام وبالتالي رواتب الموظفين في قطاع التعليم والذين يتلقون رواتبهم بالتجزئة على مدار السنوات الأخيرة. يساهم الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس في تعميق هذا العجز خاصة وأن هناك عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع التعليم طُلِب منهم عدم الذهاب للمدارس في غزة منذ أحداث 2006 التي أعقبت سيطرة حركة حماس على مؤسسات السلطة في غزة، في الوقت الذي استمر هؤلاء الموظفين في تلقي رواتبهم منذ ذلك الوقت. هذا الأمر يضيف أعباءً إضافية على الموازنة المختلة. يضاف إلى ذلك أن التكلفة التطويرية لوزارة التربية والتعليم (أو التربية والتعليم العالي) تعتمد بمعظمها على المشاريع الدولية، وبالتالي فهي ليست مرتبطة بأولويات التعليم المحلية. هذه المشاريع تكون في كثير من الأحيان تجارب يتم تطبيقها وتنتهي بانتهاء التمويل، ما يؤثر على مسيرة التنمية المستدامة للقطاع التربوي.

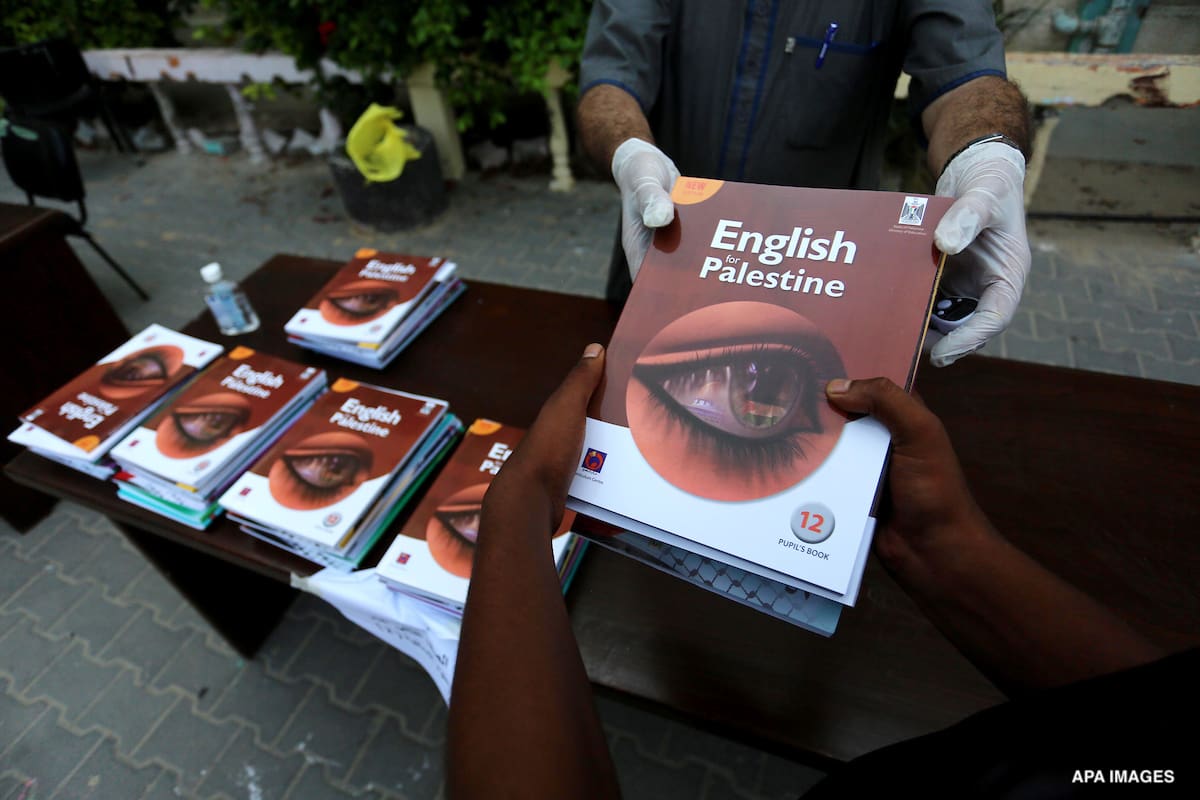

ما يعقد الأمر أكثر هو تعدد الجهات الممولة للتعليم وانعكاس أجندتها على أولويات التطوير، الأمر الذي ينعكس سلباً على شكل بنى ومحتوى التعليم وتماسكه. فعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الخارجية النرويجية عن تجميد ما يقارب النصف من المساعدات بعد تحريض إسرائيلي على المناهج الفلسطينية، واشترطت استئناف المساعدات على قيام السلطة الفلسطينية بمراجعة الكتب المدرسية. فالتعليم الفلسطيني يعكس مصالح الممولين أكثر من مصالح المعلمين والمتعلمين الفلسطينيين.

الجودة

صحيح أن التعليم في فلسطين شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من الناحية الكمية (معدلات الانتساب والالتحاق والاستمرار)، إلا أن ذلك لا ينطبق على الناحية الكيفية ونوعية التعليم الذي تؤكد العديد من المؤشرات على تراجعه المستمر. تمثل أوضاع المعلمين في القطاع التعليمي مؤشراً مهماً لقياس جودة ومرونة وحيوية النظام التعليمي، حيث يعاني المعلمون من أوضاع وظيفية ومهنية سيئة، ليس أقلها انخفاض متوسط راتب المعلم وتراجع مكانته الاجتماعية، وقلة دافعيته للعمل وصعوبة الظروف الوظيفية في المدرسة.

أما بالنسبة للمناهج الحالية، فتهمل الجانب التطبيقي، ومهارات الحياة، ولا تتطرق للتعليم الريادي، والبيئة المدرسية لا تشجع البحث والاستقصاء. تعتمد أساليب التقويم المتبعة في المدارس الفلسطينية على الامتحان الورقي لقياس ما تم حفظه من الكتب المدرسية. تنتقل هذه الإشكاليات إلى التعليم العالي والذي يعاني من تكرار البرامج الأكاديمية المطروحة، ومحدودية التطبيق على المستوى العالمي، وكذلك الفجوة بين الجنسين. وعلى الرغم من النسب العالية لالتحاق الإناث بالتعليم الأساسي والعالي، إلاّ أن ذلك لا ينعكس في مشاركتهن في سوق العمل.

البنية التحتية

تساهم المركزية وبنى البيروقراطية الحالية في إبطاء عجلة التعليم وتثبيط تحقيقه لأهداف الجودة المرجوة محلياً وعالمياً، حيث بالإمكان الاستفادة من المصادر المتاحة لقطاع التعليم في تحقيق أهداف الجودة التي تتجاوز معدلات الالتحاق الكمية. تنعكس هذه المركزية سلباً على قدرة النظام التعليمي على الاستجابة للمتغيرات المختلفة والواقع الاقتصادي والاجتماعي المختلف تماماً في المناطق الفلسطينية المختلفة. في الواقع، يمثل التشرذم السياسي وحاجة العمل ضمن سياقات مختلفة جوهرياً (الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وغزة) تحدياً أمام خلق نظام تعليمي منسجم ويستجيب في ذات الوقت للتحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل من هذه السياقات.

تعكس الطريقة التي يدار بها قطاع التعليم والتعليم الحالي واقعاً مريراً حيث يدير هذا القطاع عدة فاعلين كالحكومة، القطاع الخاص ووكالة الغوث، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى اختلاف الرؤى والتوجهات والمرجعيات التربوية الناظمة لعملية التعليم. هذا الانقسام يعمقه حقيقة أن وزارة التربية والتعليم العالي انقسمت لتكون وزارتين مختلفتين (وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، كما أعيد دمجهما على الأقل خمسة مرات.2

يضاف إلى هذا التعقيد غياب الانسجام بين فرعي الوزارات في غزة والضفة الغربية كنتيجة للانقسام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي نشأ عنه تعميق الانقسام والتشرذم في الإدارة والمحتوى التعليمي. وأبرز مثال على ذلك ما حصل بقطاع التعليم خلال أزمة كوفيد-19، والتي كشفت بشكل جلي وواضح عن ضعف البنية التحتية لمؤسسات التعليم ومواكبتها لمتطلبات التعليم العصري، حيث لم تتمكن مؤسسات التعليم المختلفة من الاستجابة بشكل شامل ومنسق بالشكل الذي يضمن استمرار مسيرة التعليم دون تعطل. تمثل ذلك في تخبط المؤسسة في تبني الحلول الرقمية كبديل للتعليم الوجاهي، وكذلك في إنفاذ هذه الحلول في ظل ضعف الاستثمار في تكنولوجيا التعلم سواء في التعليم الأساسي أو التعليم العالي. تشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن 51% من الأسر في فلسطين، التي لديها أطفال من 6-18 عاماً، شارك أطفالها في أنشطة تعليمية عن بعد خلال فترة الإغلاق (آذار/مارس – أيار/مايو 2020). كما أشارت 48.5% من الأسر أن عدم توفر الانترنت في المنزل حال دون مشاركة الأطفال في الأنشطة التعليمية. وبالتالي لا يمكن للواقع المستمر للانقسام السياسي والقيادة المنقسمة أن يؤمن بنية تحتية تعليمية بإمكانها تعزيز التحرير.

المحتوى (المناهج)

تمت المباشرة بإعداد المنهاج الفلسطيني الأول مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. ومع نهاية العام الدراسي 2006 كان هناك منهاج فلسطيني متكامل لكل الصفوف لأول مرة في تاريخ الفلسطينيين. ولكن لم تنجح هذه المناهج في نقل المجتمع من التلقين إلى التعلم والاكتشاف، ومن مركزية المعلم إلى فردية المتعلم. فالمناهج الحالية مثقلة بالمعلومات وتفتقر إلى رؤية مرجعية شاملة ونابعة من تصور سياسي واضح. وهي بحاجة ماسة للتحديث كونها لا تعزز الإبداع والتحليل الناقد وحل المشكلات ولا علاقة لها بالمجتمع الفلسطيني وخصائصه المستقبلية.3

- ملاحظة: استُخدِمت صيغة المذكر في هذا النصّ لتبسيط الأسلوب، ولكنّ المقصود مخاطبة الجنسَين على حدّ سواء.

- تشكلت وزارة التربية والتعليم العالي عام 1994 كوزارة تهتم بكل ما يتعلق بالتعليم الأساسي والعالي. ما لبثت هذه الوزارة أن انقسمت إلى وزارتين عام 1996 بعد تشكيل وزارة جديدة حملت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. استمرت هاتان الوزارتان بالعمل بالتوازي حتى تم دمج الوزارتين عام 2002. وبعد حوالي عقد من الزمن (عام 2012)، تم اعادة فصل الوزارة إلى وزارتين. لم يدم هذا الانفصال طويلا فبعد حوالي سنة فقط (2013) تم اعادة دمج الوزارتين ليتم بعد ذلك فصلهما إلى وزارتين مجدداً عام 2019.

- هنالك حاجة لبحث معمق يتعلق بالمناهج من حيث القيم التي تتبناها وذلك يشمل تحليل علاقة المنهاج بالتعليم والمساواة، وبالحرية، وبالعدالة الاجتماعية، وبالنظرة للمرأة، وبالعلاقة ما بين الدين والدولة، وبالعلاقة ما بين الأفراد، وبطبيعة السلطة السياسية والفصل بين السلطات، وبمحاربة الفقر والبطالة، وبتوفير الرعاية للمحتاجين، على سبيل المثال لا الحصر.

محمد الرزي، محاضر في دراسات الطفولة في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة. حصل على درجة الدكتوراه في علم الإنسان الاجتماعي من جامعة فريبورغ بسويسرا، وعلى درجة الماجستير في دراسات الطفولة من جامعة إدنبرة باسكتلندا في المملكة المتحدة. عمل الرزي مع العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps)، ومنظمة أرض الإنسان (Terre des Hommes)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة ورلد فيجين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). اكتسب من مسيرته العملية خبرةً واسعة في تخصصات متعددة في قضايا حماية الطفل والمشاركة، والتعليم في سياقات ما بعد النزاع، والرفاهة النفسية الاجتماعية في زمن الأزمات. تشمل اهتماماته البحثية عمالة الأطفال، وقضاء الأحداث، وسياسات التعليم.