ملخص تنفيذي

أدى التحول البارز الذي شهده الخطابُ العالمي في أعقاب انتفاضة الوحدة عام 2021 إلى تأطير الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بوصفه السببَ الجذري لمعاناة الفلسطينيين. تتحرى هذه الورقة السياساتية سُبل الفلسطينيين في إعادة تصور النضال التحرري بالرجوع إلى تاريخهم الحافل بالتعبئة الشعبية. وتتناول النجاحات التي حققتها اللجان الشعبية الفلسطينية التي تشكلت في الضفة الغربية وغزة في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتقدم توصيات حول السُبل المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني اليوم لإعادة بناء المجتمعات المحلية لتعمل على إنتاج الحركة التحريرية الشعبية بتصور جديد.

قامت الانتفاضة الأولى على الجهود والممارسات الشعبية الهادفة إلى فك الارتباط عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والذي كان حينها قد بات جزءًا من المجتمع الفلسطيني لعقدين من الزمن تقريبًا. واشتملت الحملاتُ الوطنية التي تضمنتها الانتفاضةُ مقاطعةَ المنتجات الإسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية، ورفضَ دفع الضرائب الإسرائيلية، ودعواتٍ ناجحةً لاستقالة مئات الفلسطينيين العاملين في جباية الضرائب وجهاز الشرطة - وقد مورست هذه الأساليب طوال عقدي السبعينات والثمانينات.

تشكَّلت في مطلع السبعينات حركاتٌ تطوعيةٌ فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لتخفيف معاناة المجتمعات الأشد تضررًا من الاحتلال العسكري الإسرائيلي لعام 1967. وسرعان ما تطورت هذه الحركات إلى شبكات إقليمية من المتطوعين عملت من خلال أنشطتها على تسييس جيل من الشباب بالتأليف بين الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني وتنمية الوعي بأهمية النضال ضد الاستعمار.

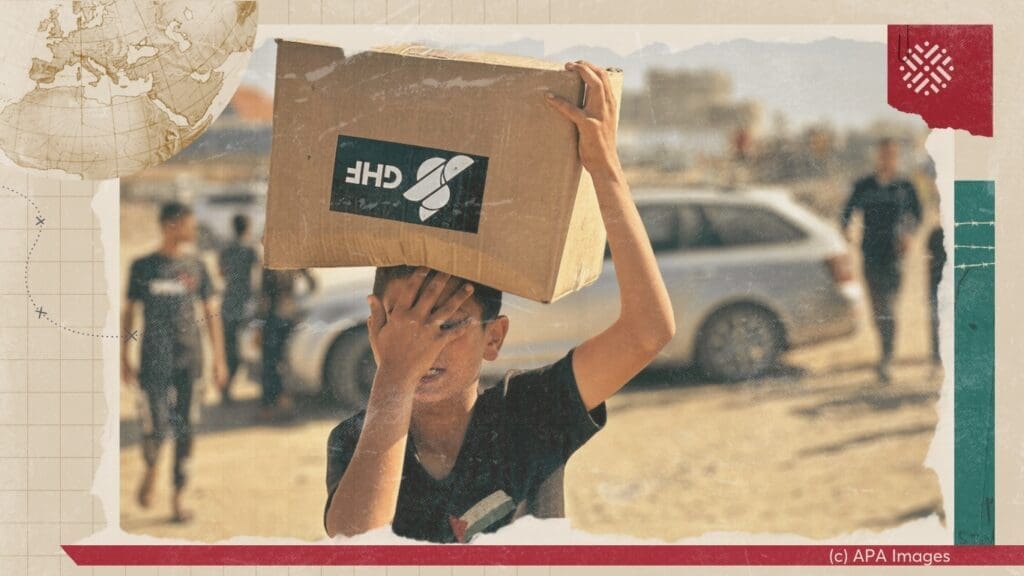

أدّت الشبكات أيضًا إلى نشوء اللجان الشعبية لجَبر ما أفسدته إسرائيل بسبب إهمالها وتَقصُّدِها تراجعَ التنمية في القطاعات الفلسطينية المتنوعة. وكانت اللجان الأكثر انتشارًا تلك التي تعمل على مستوى الأحياء، وعادةً ما كانت تتألف من الشباب المحليين. وعملت في المقام الأول على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، وعزَّزت قدرةَ المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الهجمات الإسرائيلية بأساليب عديدة منها تنسيق العونة والتكافل الاجتماعي، وتسيير الحراسات الليلية للتحذير من هجمات المستوطنين والجيش، وإدارة عملية تخزين المواد الغذائية وتوزيعها لمواجهة فترات حظر التجول المطولة.

شجَّعت شبكات التعاونيات ومشاريع الاقتصاد المنزلي أيضًا المنتجات المحلية، وهدفت إلى تقليل الاعتماد على السلع الإسرائيلية. وقامت العديد من الأحياء أيضًا بزراعة فناءات البيوت لزيادة الأمن الغذائي. وأسهمت تلك اللجان كثيرًا في تعبئة المزارعين إبان الانتفاضة الاولى، وضمنت توسُّع شبكة المزارعين والمهندسين الزراعيين الفلسطينيين التحررين والمناهضين للاستعمار.

أنشأ الفلسطينيون أيضًا لجانًا صحية مؤلفة من العاملين في القطاع الصحي لتقديم الخدمات الطبية في المناطق الريفية. وتبنى العديد منها مفهومًا وتصورًا تحرريًا للصحة، يعزز النظرة الشاملة في العلاج والتي تركز على المحدِّدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للصحة. وكانت اللجان الصحية مهمةً جدًا للمجتمع المدني الفلسطيني لدرجة اضطرت المجموعات السياسية إلى تأسيسها وتعزيزها. فقد نجحت تلك اللجان نجاحًا لافتًا في الوصول إلى الفلسطينيين على المستوى الشعبي، وتغلغلت في الطيف السياسي الفلسطيني، وكانت بحلول العام 1993 توفِّر 60% من الرعاية الصحية الأولية وجميع خدمات الإعاقة في الضفة الغربية وغزة.

وفي أعقاب الانتفاضة الأولى الطاحنة، وإقدام منظمة التحرير الفلسطينية على تبني إطار عمل أوسلو في 1993 ومن ثم إنشاء السلطة الفلسطينية في 1994، اندثر الإطارُ التحريري للجان وحلَّت مكانه عملية اللاتسييس التي رسَّخت التحول في الخطاب من التحرير إلى بناء الدولة. وفي عقد التسعينات، تحولت العديد من اللجان الشعبية إلى منظمات غير حكومية، وانضمَ الكثيرُ من أعضائها، بمن فيهم ناشطون يساريون، إلى عالم المنظمات غير الحكومية في حقبة ما بعد أوسلو، بينما سجَّلت بعضُ اللجان الشعبية نفسها كمؤسسات خيرية وتأقلمت مع السياسة الرامية إلى تحويل المجتمع المدني الفلسطيني إلى مجتمع نيوليبرالي.

بالإضافة إلى هيمنة الخطاب المتمحور حول الدولة، فإن التدمير والتشتيت المستمر الذي تقترفه إسرائيل بحق المجتمعات الفلسطينية يعوق قدرةَ الفلسطينيين على التنظيم، كما يفرضُ تواطؤُ السلطة الفلسطينية في إدامة الوضع الراهن عقباتٍ كبيرةً أيضًا أمام قدرة الفلسطينيين على التعبئة كما في السبعينات والثمانينات. وفي حين أن دراسة نجاحات اللجان الشعبية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لن تتمخض تلقائيًا عن رؤيةٍ واضحة للتحرير في وقتنا الراهن، إلا أن بوسعها أن تحدِّدَ الأهداف الأولية التي تُعين على وضع إطار جديد لتحرير الفلسطينيين.

ومع أن التحديات والعقبات سوف تظل قائمة، إلا أنَّ على المجتمع المدني الفلسطيني أن يقوم بما يلي:

- إعادة توجيه المجالس البلدية بهدف إحياء دورها السياسي والاجتماعي، بما في ذلك قيامها بدورها في ضمان استدامة البنية التحتية في البلدات والمدن سريعة النمو.

- تعزيز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والمكتبات العامة وغيرها من المنتديات العامة لتوفير مساحات يتسنى للمجتمعات من خلالها أن تُعبِّرَ عن احتياجاتها ومطالبها السياسية. وينبغي للجامعات أن تكملَّ هذا الدور من خلال توسيع نطاق تفاعلها مع عامة الشعب.

- إعادة توجيه الخدمات المهنية نحو تلبية الاحتياجات الشاملة للمجتمعات بدلاً من تطبيق الأطر النيوليبرالية في القطاع العام.

- تعزيز الحركات الشعبية القائمة التي أنشأت بالفعل هياكلَ مجتمعية، كتلك التي في بيتا والشيخ جراح وسلوان وأم الفحم والنقب، لأنها الأقدر على الارتقاء بدورها من التنظيم القائم على ردة الفعل إلى المبادرة بصياغة رؤية للتحرير مستمدة من قواعدها المجتمعية.

مقدمة

مع التحول البارز الذي شهده الخطابُ العالمي في أعقاب انتفاضة الوحدة عام 2021، نجحَ الفلسطينيون وحلفاؤهم في إحياء الخطاب المؤكد على الدور المحوري للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في معاناة الفلسطينيين، وبالتالي في إعادة طرح التحرير كالحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية. وأخذت هذه الرواية مكان رواية السلام وبناء الدولة التي هيمنت على الخطاب العالمي بشأن فلسطين، ولا سيما منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993. ولا تزال انتفاضة الوحدة المستمرة تتحدى التشتت الجغرافي والاجتماعي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني، وتوائِم بين نضالات المجتمعات الفلسطينية وآمالها حيثما كانت حول العالم.1

يتطلبُ التقدم على صعيد التحرير إعادةَ صياغة الإطار المناهض للاستعمار، بحيث يروِّج الخطاب التحرري، ويُطيح بالهياكل الاستعمارية التي يعيش في ظلها الفلسطينيون. تتحرى هذه الورقة السياساتية سُبل الفلسطينيين في إعادة تصور النضال التحريري بالرجوع إلى تاريخهم الحافل بالتعبئة الشعبية. وتتناول على وجه التحديد النجاحات التي حققتها اللجان الشعبية الفلسطينية التي تشكلت في الضفة الغربية وغزة في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتقدم توصيات حول السُبل المتاحة للمجتمع المدني اليوم لإعادة بناء المجتمعات المحلية لتعمل على إعادة إنتاج حركة تحريرية شعبية.

إرث اللجان الشعبية الفلسطينية

ينبغي النظر إلى التعبئة الوطنية المُبهِرة التي انخرط فيها الفلسطينيون في الانتفاضة الأولى في سياق التعبئة الشعبية التي سبقتها، حيث قامت تلك الانتفاضة على ما سبقها من الجهود والممارسات الهادفة إلى فك الارتباط عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. واشتملت الحملاتُ الوطنية، التي تضمنتها الانتفاضة واضطلعت بتنسيقها في كثير من الأحيان القيادةُ الوطنية الموحدة، على مقاطعةِ المنتجات الإسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية، ورفضِ دفع الضرائب الإسرائيلية، ودعوات ناجحةٍ لاستقالة مئات الفلسطينيين العاملين في جباية الضرائب وجهاز الشرطة – وقد مورست هذه الأساليب طوال عقدي السبعينات والثمانينات.

لقد كانت جهود الحملات الوطنية وجهود اللجان الشعبية الرامية إلى تحدي نظام الاحتلال الإسرائيلي تُعزز بعضها بعضًا، ومن دلائل نجاحها إقدام إسرائيل في نهاية المطاف على حظر كافة اللجان الشعبية في عام 1988، وحينها علَّق وزير الدفاع الإسرائيلي بأن قرار حظر اللجان الشعبية يرجع إلى “تقويضها الجهازَ الحكومي الإسرائيلي وإنشاء جهاز بديل مكانه.”

الحركة التطوعية الفلسطينية في خدمة التحرير

تشكَّلت حركات من المتطوعين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة بينما كان مشروع بناء الدولة يبدأ بأخذ مكان النضال من أجل التحرير. ومع أن هذا المشروع بات أكيدًا في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو في 1993، إلا أن بوادر هذا النموذج ظهرت عام 1974، عندما تبنّت منظمة التحرير الفلسطينية برنامج النقاط العشر الذي أدخل مفهوم حل الدولتين إلى الخطاب القومي الفلسطيني. وعلى الرغم من دعم حركة فتح، أكبر فصيل فلسطيني ضمن منظمة التحرير، أدانت أكثرية الفصائل الأخرى هذا البرنامج وشكلت جبهة الرفض على أساس أن المنظمة كانت تتخلى عمَّا تبقى من فلسطين التاريخية.

أدان المجتمع المدني الفلسطيني كذلك هذا البرنامج، ونظَّم مع بداية عقد السبعينات حركات تطوعية في المناطق التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 لتخفيف معاناة المجتمع. وكان جُلُّ المتطوعين من المهنيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى، وكانوا يُعينون المزارعين والمجتمعات الفقيرة الأشد تضررًا من الاحتلال العسكري، وتبنوا مشاريع لإصلاح البنى التحتية المدمرة. وسرعان ما نمت تلك الحركات وتحولت إلى شبكات إقليمية من المتطوعين، وكان ينتمي بعضها إلى أحزاب سياسية، بما فيها حركة فتح والحزب الشيوعي الأردني2.

قامت الانتفاضة الأولى على ما سبقها من الجهود والممارسات الهادفة إلى فك الارتباط عن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي Share on X

أدَّت أنشطةُ شبكات المتطوعين إلى تسييس جيلٍ من الشباب، إذ ألَّفت بين الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني وعززت الوعي بأهمية النضال ضد الاستعمار. نَمَت هذه الشبكات بالتزامن مع نمو المؤسسات الثقافية التي عملت على ترسيخ الهوية والتاريخ الفلسطيني، مثل فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية التي تأسست في 1979 بهدف تأكيد الهوية السياسية والثقافية الفلسطينية. وفي عام 1972، أَطلقت جمعيةُ إنعاش الأسرة، التي تأسست في 1965 كمنظمة نسوية وتنموية غير ربحية، برنامجًا ثقافيًا للحفاظ على التراث الفلسطيني وإحيائه.

لقد أسهمت هذه الشبكات المتنامية في إحراز النجاحات السياسية، وبثَّت روح مناهضة الاستعمار ومقاومة العدوان العسكري الإسرائيلي. وفي عام 1976، انتخب الفلسطينيون عددًا كبيرًا من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية التقدميين. ومكَّن ذلك من تأسيس لجنة التوجيه الوطني سنة 1978 وضمَّت في عضويتها رؤساء بلديات وممثلي نقابات وطلابًا ناشطين وآخرين من منظمي الفعاليات الشعبية. وبفضل اللجنة وشبيهاتها، تسارعت وتيرة تنظيم التحالفات النشطة سياسيًا عبر الأراضي المحتلة، ممّا حفَّز على التعبئة الشعبية العلنية وطبَّعها في المؤسسات العامة وفي الشارع الفلسطيني كوسيلة لتحدي الاحتلال العسكري الاستعماري الاستيطاني.

وعلى سبيل المثال، أدت احتجاجات دامت أشهر في العام 1979 إلى إخلاء مستوطنة ألون موريه الإسرائيلية، التي أقيمت على أراضٍ خاصة يملكها سكان قرية روجيب الفلسطينية. وفي السنة ذاتها، أجبرت احتجاجات واستقالات جماعية لرؤساء البلديات إسرائيل على التراجع عن قرار إبعاد رئيس بلدية نابلس. وتمكّنت المجالس البلدية المنتخبة سنة 1976 من تقليص اعتمادها المالي على مصادر التمويل الإسرائيلية، واستعاضت عنها بجمع الأموال من البلدان العربية المجاورة لتوسيع خدمات البلديات. وكان النجاح ملموسًا أكثر في مدينة نابلس التي استطاعت أن تعزز استقلالها في قطاع الطاقة.

سَعت إسرائيل إلى كبت هذه الحركة بوسائل عديدة، حيث بدأت بتجريم أنشطة أعضائها، وتقييد حركة العديد من رؤساء البلديات والناشطين. كما قامت بإغلاق الجامعات الفلسطينية لعدة أشهر في مناسبات عديدة بدءًا من عام 1979 وأثناء عقد الثمانينات، حيث كان العديد منها بمثابة مراكز للنشاط السياسي. وفي عام 1980، نفذَّ التنظيم الإرهابي الصهيوني السرّي عمليةً لاغتيال ثلاثة رؤساء بلديات في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة. إنَّ مدى القمع الذي مارسته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على النشاط الشعبي الفلسطيني طوال هذه الفترة لَيشهدُ على نجاعته السياسية ونفوذه.

في عام 1982، حظرت إسرائيلُ لجنةَ التوجيه الوطني وأقالت رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات المنتخبين. واستبدلتهم بشخصياتٍ أقلَّ تصادمية، وسلَّمت الوظائف البلدية في بعض مناطق الضفة الغربية إلى روابط القرى، التي تكونت في المجمل من شخصيات ريفية على استعداد على التعاون مع إسرائيل مقابل تلقي الخدمات والأسلحة والدعم المالي. وبالرغم من فشل روابط القرى في نهاية المطاف بسبب المقاومة الشعبية الفلسطينية، إلا أنها مثَّلت أول نسخة إسرائيلية لفرض الحكم الذاتي الفلسطيني.

صعود اللجان الشعبية الفلسطينية

أنبعت حركة المتطوعين اللجان الشعبية في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وكان لهذة اللجان اللامركزية هدفٌ مشترك يتمثل في معالجة الثغرات التي خلّفتها إسرائيل بسبب إهمالها وتَقصُّدِها تراجعَ التنمية في معظم القطاعات. وتعمدت تلك اللجان أن تكون متجذرةً في المجتمعات التي تخدمها.

أُنشئت اللجان الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة للقيام بمهام متنوعة. وكانت اللجان الأكثر انتشارًا تلك التي تعمل على مستوى الأحياء، وعادةً ما كانت تتكون من الشباب المحليين. وعملت في المقام الأول على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، وعزَّزت قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الهجمات الإسرائيلية بأساليب عديدة منها تنسيق العونة والتكافل الاجتماعي، وتسيير الحراسات الليلية للتحذير من هجمات المستوطنين والجيش، وإدارة عملية تخزين المواد الغذائية وتوزيعها لمواجهة فترات حظر التجول المطولة. وعندما أغلق الجيش الإسرائيلي المدارس لشهور عديدة إبان الانتفاضة الأولى، أقامت اللجان الشعبية المدارس في دور العبادة وحتى في باحات المنازل.

اعتمدت معظم اللجان الشعبية على تعبئة المتطوعين. ولذلك كانت ميزانياتها منخفضة عمومًا، وكانت مواردها تُجمع بشكل أساسي من المساهمات المحلية والرسوم الرمزية. وكانت اللجان المهنية، مثل اللجان الزراعية والصحية، أحوجَ إلى طلب التمويل الخارجي الإضافي من المانحين الغربيين، بينما موَّلَ المانحون العرب عمومًا المؤسسات القائمة في المدن، مثل الجمعيات الخيرية الإسلامية. وكان تنامي شبكة التمويل وتوسعُها دلالةً على بروز حركةٍ شعبية فلسطينية جوهرية وواعدة.

اللجان الاقتصادية والزراعية

سَعت اللجان الشعبية إلى تحقيق أهدافٍ أساسية منها تعزيز استقلال الاقتصاد الفلسطيني. فشجَّعت شبكات التعاونيات ومشاريع الاقتصاد المنزلي المنتجات المحلية، وهدفت إلى تقليل الاعتماد على السلع الإسرائيلية. وقامت العديد من الأحياء أيضًا بزراعة حدائق البيوت لزيادة الأمن الغذائي. وانتشرت تلك المبادرات بالذات إبان الانتفاضة الأولى، عندما بلغ الالتزامُ بمقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي أوجَه.

تسبَّبت منظمة التحرير الفلسطينية بتبنيها إطارَ عمل أوسلو في 1993 ... في تسريع عملية اللاتسييس ... مما عزَّز التحول في الخطاب من التحرير إلى بناء الدولة Share on X

تشكَّلت المبادرات الزراعية على المستوى الوطني بواسطة شبكات المهندسين الزراعيين والناشطين التي هدفت لحماية وتطوير القطاع الزراعي المتراجع. فقد كان المزارعون أكثر عرضةً لسياسات الاحتلال مثل مصادرة الأراضي وإلحاق الضرر في البنية التحتية، ممّا كان يهدد سُبل عيشهم ويزيد اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي. وردًا على ذلك، أقدمت شبكات المتطوعين على تقديم العونة للمزارعين، ونظمت فعاليات لحماية المزارعين، وموّلت تطوير البنية التحتية.

تطورت العديد من هذه الجهود التطوعية إلى لجان شعبية في عقد الثمانينات. فتأسست على سبيل المثال لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية في 19833، تلاها اتحاد لجان العمل الزراعي، والمركز الفني للخدمات الزراعية في 1986. وأسهمت تلك اللجان في تعبئة المزارعين إبان الانتفاضة الاولى، وضمنت توسُّع شبكة مزارعين ومهندسين زراعيين فلسطينيين ذو فكر تحرري ومناهض للاستعمار.

اللجان الصحية

أنشأ الفلسطينيون أيضًا لجانًا صحية مؤلفة من متطوعين من العاملين في القطاع الصحي لتقديم الخدمات الطبية في المناطق الريفية. وفي حين أن هدف اللجان الأساسي كان مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي ما انفكت تُعرِّض صحةَ الفلسطينيين للخطر، إلا أنها تحدَّت أيضًا مواقف المؤسسة الطبية الفلسطينية وممارساتها التي كان يُنظر إليها كعوامل خطر إضافية.

حاولت النخبة الطبية الفلسطينية إنشاء مؤسسات مستقلة عن إسرائيل، ولكنها تقاعست عن مواجهة السلطات الإسرائيلية، وركَّزت عوضًا عن ذلك على توسيع الخدمات الطبية المتخصصة في مراكز المدن، وعلى استدامة منظورها الأبوي في تقديم الخدمات. وبذلك تأطرت الرعاية الصحية كمسألة فردية، وأُهملت العوامل المجتمعية، مما أسهم في تعزيز تهميش بعض الفئات. ولهذا رفض العديد من المهنيين الشباب المؤسسة الطبية الفلسطينية بالإضافة إلى خدمات الحكم الاستعماري.

وهكذا، تبنّى العديد من اللجان مفهومًا وتصورًا تحرريًا للصحة، يُعزز النظرة الشاملة إزاء العلاج والتي ترتكز على المحدِّدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للصحة. فركزت على تعزيز الصحة وعلى الصحة العامة، وتوفير الرعاية الأولية للمجتمعات المحرومة، وأشركت متلقّي الرعاية الصحية في تخطيط وتقديم الخدمات التي يحتاجونها،على عكس نمط المؤسسة الطبية التقليدية.

تجلّت الأُسسُ المناهضة للاستعمار التي قامت عليها العديد من اللجان الشعبية من خلال صلاتها بحركات تحرر أخرى وحملات التضامن الدولية. فعلى سبيل المثال، شارك مؤسسو اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية4 في تأسيس المجلس الدولي لصحة الشعوب الذي آلف بين المهنيين الصحيين الناشطين في حركات العدالة الاجتماعية في بلدان مثل جنوب إفريقيا ونيكاراغوا وبنغلاديش.

وعلى الرغم من أن اللجان الصحية كانت منظمات مستقلة، إلا أن كل لجنة تأسَّست على يد مجموعة من المهنيين المرتبطين بأحزاب سياسية. بل إن أهمية اللجان الصحية للمجتمع المدني الفلسطيني استلزمت المجموعات السياسية إلى تأسيسها وتعزيزها. وكان أولها وأكبرها اتحادُ لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية الذي أسَّسه في العام 1979 مهنيون مرتبطون بالحزب الشيوعي. وتلاه اتحاد لجان الرعاية الصحية في عام 1984 والمرتبط بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومن ثم اتحاد لجان العمل الصحي في 19855، المرتبط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

غير أنَّ اللجان الصحية لم تتبنَّ كلُّها أجنداتٍ مناهضةً للاستعمار. ففي 1989، أسَّسَ مهنيون مرتبطون بحركة فتح مجلس الخدمات الصحية، الذي تبنّى النهج الإصلاحي ذاته المتبع في الحركة، واعتُبرَ لذلك مفتقرًا إلى الرؤية التحريرية الواضحة. ونتيجةً لذلك، وبينما تحدَّت اللجان اليسارية في عملها السلطات الإسرائيلية تحديًا صريحًا، قدَّم مجلس الخدمات الصحية نفسه على أنه مؤسسة خيرية ومسجلة لدى الحكومة الإسرائيلية كجمعية غير ربحية. وهكذا تبنى المجلس منذ إنشائه نهجَ المؤسسة الطبية التقليدية في تقديم الخدمات الأبوية والمركزية في المراكز الحضرية، بينما تفرغت اللجان اليسارية لخدمة المجتمعات المحرومة وسَعت إلى تمكينها من خلال التعليم والطب الوقائي وبرامج تعزيز الصحة.

نجحت اللجان الصحية نجاحًا لافتًا في الوصول إلى الفلسطينيين على المستوى الشعبي، وتغلغلت في الطيف السياسي الفلسطيني، وكانت بحلول العام 1993 توفِّر 60% من الرعاية الصحية الأولية وجميع خدمات الإعاقة في الضفة الغربية وغزة. غير أن الانتماءات السياسية المختلفة للجان الشعبية أدت في بعض الأحيان إلى تنافسها وتكرار الخدمات التي كانت تقدمها.

من التحرير إلى بناء الدولة

حظرت إسرائيلُ اللجانَ الشعبية في 1988، ولكنها استمرت في العمل حتى أسهَمت عدةُ عوامل في انهيارها في حقبة التسعينات، بما فيها الخسائر المادية والاقتصادية الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني إبان الانتفاضة الأولى. علاوةً على ذلك، تسبَّبت منظمة التحرير الفلسطينية بتبنيها إطارَ عمل أوسلو في 1993، ومن ثم إنشاء السلطة الفلسطينية في 1994، في تسريع عملية اللاتسييس داخل المجتمع الفلسطيني، مما عزَّز التحول في الخطاب من التحرير إلى بناء الدولة. وعلى سبيل المثال، قام مجلس الخدمات الصحية بدمج خدماته ومرافقه كافة في وزارة الصحة التي كانت قد تشكَّلت حديثًا آنذاك ضمن السلطة الفلسطينية، وأصبح مدير المؤسسة نائبًا لوزير الصحة.

وفي أعقاب أوسلو، اكتسبت العديد من الجهود المجتمعية والشعبية، بما فيها بعض اللجان الشعبية، الصبغة الرسمية بتحولها إلى منظمات غير حكومية. ونتجَ عن ذلك قطاعٌ متوسع من المنظمات غير الحكومية يتنافس إلى جانب السلطة الفلسطينية على الموارد، وأدى إلى اختزال حركة التحرير الفلسطينية في منظمات غير حكومية. انضمَّ العديد من أعضاء اللجان، بمن فيهم ناشطون يساريون، إلى فضاء المنظمات غير الحكومية بعد أوسلو، بينما سجَّلت بعضُ اللجان الشعبية نفسها كمؤسسات خيرية وتأقلمت مع السياسة الرامية إلى تحويل المجتمع المدني الفلسطيني إلى مجتمع نيوليبرالي. ولعل تحديد سقف سياسات القيادة الوطنية الموحدة واللجان الشعبية بتحدي الاحتلال وحسب، وافتقارهم إلى رؤية سياسية مستقبلية واضحة، قد زاد من ضعفهم أمام المشروع النيوليبرالي.

لا بد من البدء بمعالجة التدمير الذي أُلحق بالمجتمعات الفلسطينية التي ينبغي لإطار التحرير أن ينبثق وأن يستمد قوته منها Share on X

عانت اللجان الشعبية أيضًا من تداعيات التطورات الجيوسياسية الإقليمية المختلفة في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، حيث أعلن الأردن توقفَه عن تنفيذ برنامج تنموي بقيمه 1.3 مليار دولار في الضفة الغربية بعد فك ارتباطه بها عام 1988. وعلاوةً على ذلك، تسبَّب نزوحُ الفلسطينيين من الكويت في أعقاب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بدعم العراق إبان أزمة الخليج في 1990-1991 في قطع تدفق التحويلات من مئات آلاف الفلسطينيين العاملين هناك سابقًا. ومع أن تلك الموارد لم تكن من مصادر التمويل المباشرة للجان الشعبية، إلا أنها قطعت تدفق المداخيل ورأس المال إلى الضفة الغربية. بالإضافة إلى ذلك، أخذت الحكومات الغربية التي استثمرت سياسيًا في عملية أوسلو تسحب تمويلها من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الجديدة وتحوله إلى السلطة الفلسطينية. وبالتالي أسهمت في انهيار إطار التحرير الذي تبتنه اللجان الشعبية، وتحويله تدريجيًا إلى إطار بناء الدولة الذي روجته السلطة الفلسطينية.

بالإضافة إلى فقدان التمويل والدعم السياسي، خسرت اللجان الشعبية موظفين من كوادرها ممن التحقوا بالعمل لدى السلطة الفلسطينية، حيث ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة من 2000 موظف في 1994 إلى 7000 في 1999، ويُقدَّر أن 70% من عيادات الصحة الأولية غير الحكومية أغلقت أبوابها مع مجيء السلطة الفلسطينية. وأصبحت المنظمات غير الحكومية الجديدة خاضعةً لشروط المانحين التي ربطت استمرار التمويل بنبذ العمل السياسي وقبول اتفاقيّات أوسلو.

إن الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون إبان الانتفاضة الأولى، بالتزامن مع مشروع بناء الدولة الذي اكتسب الصفة المؤسسية بتوقيع اتفاقيات أوسلو، أدت إلى حلِّ اللجان الشعبية في نهاية المطاف باعتبارها حركاتٍ تحريريةً مناهضةً للاستعمار، وإلى انتشار المنظمات غير الحكومية المُتمحورة حول الدولة.

العقبات أمام عودة التنظيم الشعبي

لا يزال تدمير المجتمعات الفلسطينية المستمر طوال عقود الاحتلال الاستعماري الاستيطاني يعوق قدرةَ الفلسطينيين على التنظيم. وقد دأبت إسرائيل على تفتيت النظام السياسي الفلسطيني، وهي مشكلةٌ فاقمها سرعة التوسع الحضري. فبعد أن كان 35% فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في مناطق حضرية سنة 1946، ارتفعت هذه النسبة إلى 75% في العام 2020. وكان هذا النمو مدفوعًا بسياسات السلب التي تبنتها إسرائيل وألحقت أشد الضرر بالمناطق الريفية. وفي ظل استمرار إسرائيل في التطهير العرقي والعنف الوحشي واستغلال العمالة والموارد وتطبيق سياسات تُعزز تبعية الفلسطينيين الاقتصادية، تغدو فرصة التعبئة الفعالة بعيدة المنال.

إن تواطؤ السلطة الفلسطينية في إدامة الوضع الراهن يفرض عقباتٍ كبيرةً أيضًا أمام قدرة الفلسطينيين على التعبئة كما في السبعينات والثمانينات، حيث إن السلطة، بالإضافة إلى تعاونها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني، تشارك في الجهود المبذولة من أجل تراجع الخدمات العامة، بما في ذلك في قطاعي التعليم والصحة. وبسبب سوء التخطيط الحضري في المجتمعات المجزأة، يعيش أغلب الفلسطينيون في مناطق حضرية مكتظة ذات خدمات محدودة. وهذا يعني أن عجز الفلسطينيين في هذه الأماكن عن تلبية احتياجاتهم الأساسية يحدُّ من قدرتهم على التنظيم. فضلًا على أن المجالس البلدية، التي جُرِّدت فعليًا من مضمونها ودورها السياسي، تفتقر إلى الخبرة أو الإرادة السياسية لمواجهة هذه التحديات، حيث اختُزلَ دورها في تقديم الخدمات الأساسية فقط، مثل توفير المرافق الأساسية، والتخلص من النفايات، وإدارة الطرق.

لا يقصد هذا التحليل إنكار نجاحات الفلسطينيين في التنظيم في السنوات الأخيرة برغم هذه الظروف. ومنها الاحتجاجات المحلية في القدس وبيتا والنبي صالح وقرى أخرى، والاحتجاجات المناهضة لمشروع براور في عام 2013، وحركة “أرفض، شعبك بحميك”، ومسيرات العودة الكبرى في 2018، وحركة طالعات – التي طرحت إطارًا نسويًا للتحرير ونظّمت فعاليات احتجاجية في كافة مناطق فلسطين المستعمرة والمنطقة العربية – وانتفاضة الوحدة المستمرة التي انطلقت في أيار/مايو 2021.

زادت أيضاً وتيرة الاحتجاجات ضد فساد السلطة الفلسطينية وتعاونها مع إسرائيل، وكان أبرزها مؤخراً مظاهرات صيف 2021 ردًّا على اغتيال الناشط البارز نزار بنات على يد قوات السلطة الفلسطينية. وقد طالَ القمعُ أيضًا الجامعات لتحجيم العمل السياسي داخلها. فعلى سبيل المثال، شنّت السلطة الفلسطينية بدعم من حركة الشبيبة، الذراعُ الطلابي لحركة فتح، حملة لطمس النشاطات الطلابية السياسية في جامعةَ بيرزيت في مطلع 2022. غير أن جهود التعبئة هذه لم تتطور إلى حركة تحررية أوسع لأسباب عديدة، ولا سيما القمع المنهجي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

توصيات

إن دراسة نجاحات اللجان الشعبية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لن تؤدي تلقائيًا إلى رؤية واضحة للتحرير في وقتنا الراهن، ولكن يمكن من خلالها تحديد بعض الأهداف الأولية على طريق وضع رؤية متجددة لإطار تحريري في فلسطين. ولا بد من البدء بمعالجة التدمير الذي أُلحق بالمجتمعات الفلسطينية التي ينبغي لإطار التحرير أن ينبثق وأن يستمد قوته منها.

وبالرغم من أن التحديات والعقبات سوف تظل قائمة، إلا أنَّ على المجتمع المدني الفلسطيني أن يقوم بما يلي:

- إعادة توجيه المجالس البلدية بهدف إحياء دورها السياسي والاجتماعي، بما في ذلك قيامها بدورها في ضمان استدامة البنية التحتية في البلدات والمدن سريعة النمو لتلبية احتياجات الناس الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

- تعزيز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والمكتبات العامة وغيرها من المنتديات العامة لتوفير مساحات يتسنى للمجتمعات من خلالها أن تُعبِّرَ عن احتياجاتها ومطالبها السياسية. وينبغي للجامعات أن تكمِّل هذا الدور من خلال توسيع نطاق تفاعلها مع عامة الشعب. وفي الأقسام الجامعية المختلفة، ينبغي أن يُدرِجَ المعلمون في مناهجهم الدراسية برامجَ تَضمنُ بأن يكون لعملهم صلةٌ بالمجتمعات المحيطة. وينبغي للجامعات كذلك أن تُضفي الطابع المؤسسي على دراسات الاستعمار ومناهضة الاستعمار وأن تجعلها من المتطلبات الدراسية.

- إعادة توجيه الخدمات المهنية نحو تلبية الاحتياجات الشاملة للمجتمعات بدلاً من تطبيق الأطر النيوليبرالية في القطاع العام. فيجب على العاملين في المجال الصحي، مثلًا، أن يرفضوا ممارسات الرعاية الصحية ذات الطابع الفردي والأبوي، وأن يناقشوا علنًا ضرورة تحسين المحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للصحة من أجل تعزيز الرفاه المجتمعي.

- تعزيز الحركات الشعبية القائمة التي أنشأت بالفعل هياكلَ مجتمعية، كتلك التي في بيتا والشيخ جراح وسلوان وأم الفحم والنقب، لأنها الأقدر على الارتقاء بدورها من التنظيم القائم على ردة الفعل إلى المبادرة بصياغة رؤية للتحرير مستمدة من قواعدها المجتمعية. ويجب على منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات أن تنضم إلى هذه الحركات، وأن تكرّس نفسها لخدمة هذه الحركات ومناصرتها.

- لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الأسبانية، اضغط/ي هنا ، أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.

- أعيد تأسيس الحزب الشيوعي الأردني سنة 1982 باسم الحزب الشيوعي الفلسطيني، وسنة 1991 باسم حزب الشعب الفلسطيني.

- تعرف لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية اليوم باسم جمعية التنمية الزراعية.

- تغير مسمى اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية إلى جميعة الإغاثة الطبية الفلسطينية.

- احتفظ اتحاد لجان العمل الصحي باسمه في غزة، لكنه يعرف اليوم بلجان العمل الصحي في الضفة الغربية.